【原创】我给自己准备了一个封闭的笼子

——绘画在学校心育工作中的运用案例

我是一名中学心理老师,自从跟严虎老师学习绘画心理学之后,每年9月开学初,第一节心理课,我都会让高一新生画一幅房树人,以此作为心理筛查。

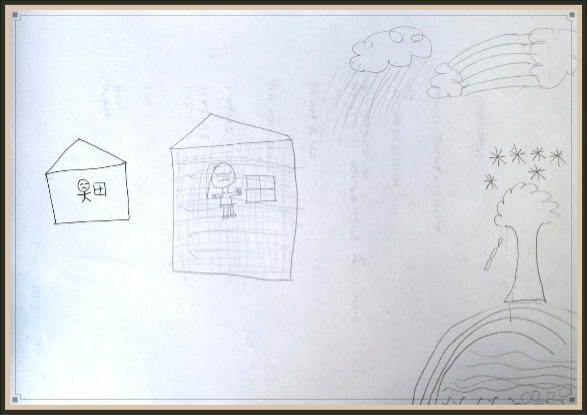

小M,高一女生,她引起我关注是她画的第一幅房树人。

大朵的乌云、瓢泼的雨、浓密的雪、树上的落叶、封闭的房子、不流动的湖水……超过五处的画面表现了画者的低落情绪,甚至不排除抑郁和自杀倾向,且从画面上的两个房子,推测画者很可能来自离异家庭,如果是因为家庭原因导致的问题,可能处理起来更棘手。幸亏右上角的彩虹反映出画者还是期待被关注的。

果然,下课后,这位女生就来找我了,基本验证了画面上反映的情况:父母在自己幼儿园时离异,自我在初中时曾经患过抑郁症,服了一年的抗抑郁药,初三后感觉自己状态好转选择停药,时常担心自己复发。所以她希望老师对自己多点关注。

我向她表达了关注,并告诉她如果觉察到自己情绪有什么不对就立刻来找心理老师,同时我为她建立了一个特殊学生档案,与班主任随时沟通她的情况。

后来从班主任处了解到,这个学生性格有点内敛,对自己的要求很高,学习劲头比较足。在第一次段考时在班上进步了30多名,也被任命为小组长。似乎发展势头还不错。

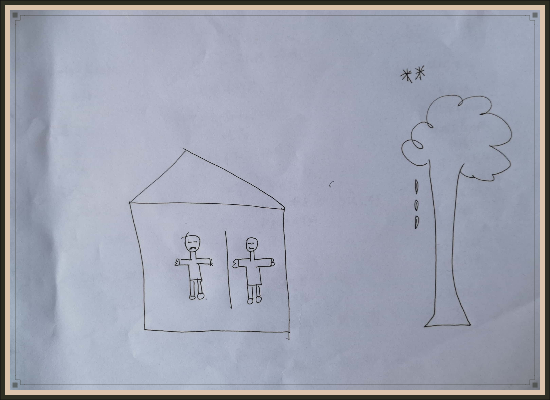

大概两个月后,学生主动到心理室约见咨询。我装作找不到她的留档的房树人画,让她重新画一幅。

从画中看,那些负性点减少了,证明学生这段时间的确在不断调整自己。我让她描述自己的画,她说,在屋子里面,两个都是她自己,有一个她是抑郁的她,整天闷闷不乐,但她身体里,还有另一个乐观的自己,之所以熬得过去,全靠乐观的自己一直给自己力量,她现在还是很担心,担心这个乐观的自己力量太强大,有一天会超出自己的控制,会给身边的人带来影响。

对比而言,第二次的画中的束缚感没有了,笔触更加清晰,意味画者当下的思维还是很清晰的,树立在右边,代表画者很在意自己的个人成长,树冠向右倾斜,代表她很注重未来的自己的发展。不过雪花还在,代表画者当前的情绪还是很敏感的。

班主任反映,该生还是很努力,第二次段考还是保持了优势,在校运会、艺术节等集体活动中都有比较好的表现。

又过来两个月,到了冬季,这个季节是情绪病的高发期,期末考也即将来临。这段时间,这位学生来心理室的频率明显高了,有时是中午,有时是傍晚,都是反映自己的情绪有点低落,咨询的内容有同伴关系,也有亲子关系,能觉察到她对人际关系的敏感。

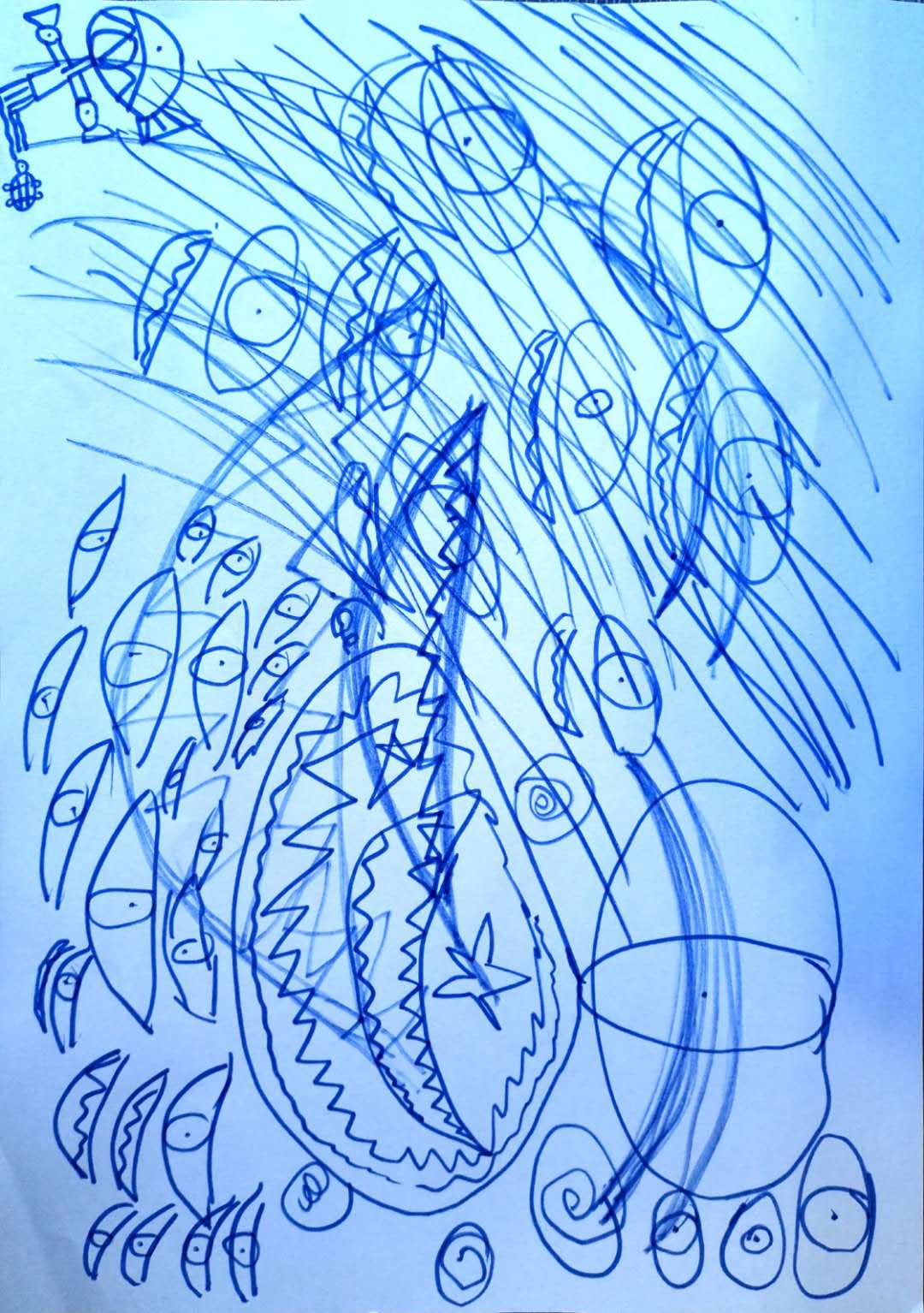

一天中午,值班心理老师跟我说,她又来了,情绪非常低落,与老师聊天时都目光没有不能对视,感觉是沉浸在自己的世界里,一直说,自己都不知道自己是谁,还和老师探讨死亡的方式。当时因为我不在现场,我就让值班老师陪着她,并把白纸给她,让她画画。

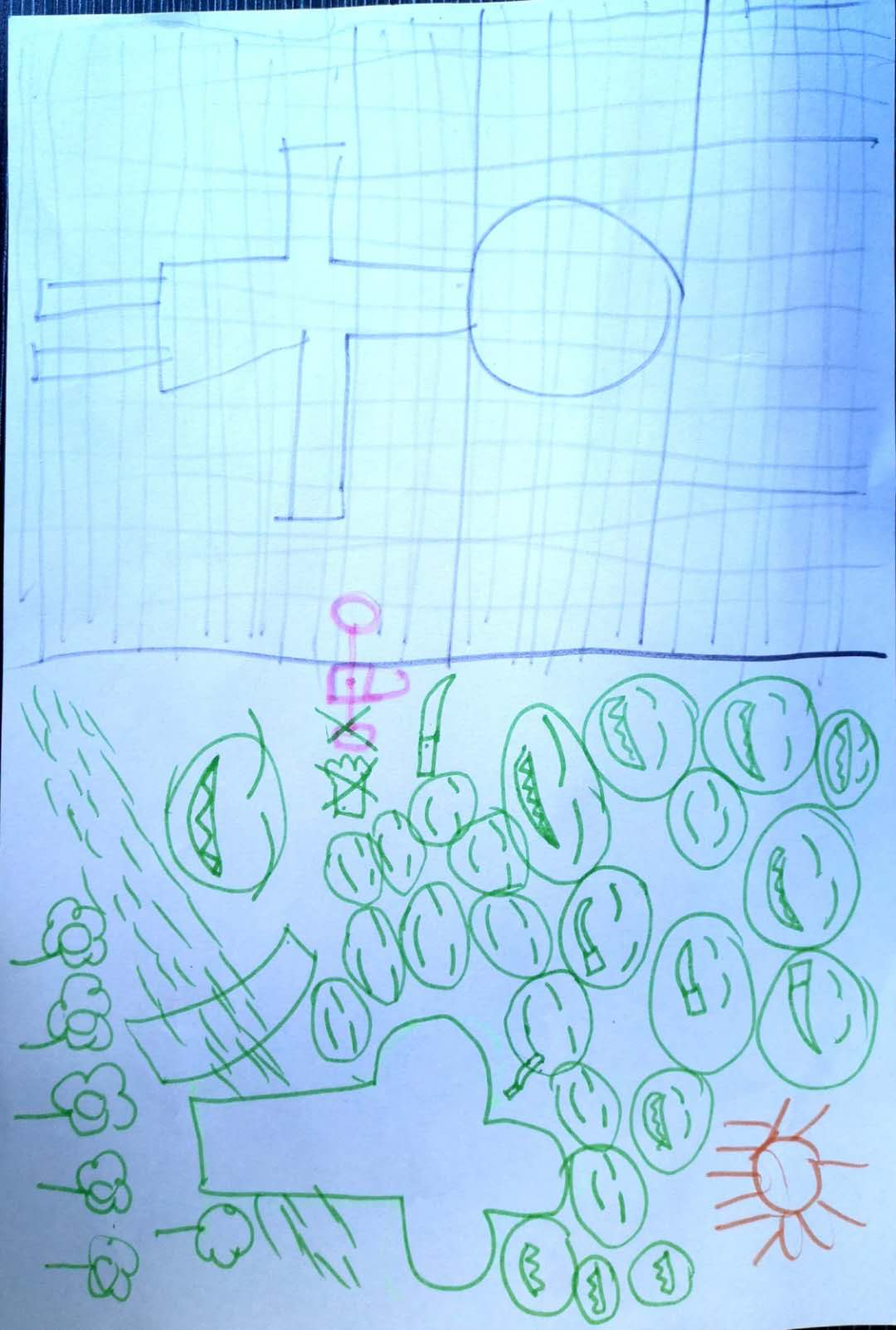

先后的两幅画反映了画者的调整过程,从第一幅那么多的眼睛和第二幅如此多的人脸,明显让人觉得她这次情绪的触发点是与人际交往有关。

我让她分享了画面,第一幅画,她说自己也不知道为什么要这样画,就是心里想表达这些东西,在左下角的那个人就是自己,跪在地上大声呼喊,旁边有只小乌龟,她希望自己可以想小乌龟一样,缩在壳里不去面对这个世界。我问她,最近是不是人际关系上发生了一些不愉快的事情。才问完,她的眼泪就忍不住了:最近因为教室里是否开窗通风的事情与同学有点矛盾,还被班上一位比较有影响力的班干部说自己自私。她说道:“老师,我现在就想把自己关在一个房间了,没有人可以进来,我也不会出去。”我引导她看见她给自己准备的粉红色钥匙,还有群体中带着笑脸的其他人。她说:“钥匙虽然有,外面的人打不开,我自己都没有手。老师,我就是一个麻烦,只有我不出去了,其他人就会因为我而不开心了。”

从她的画和她的描述,我觉察到她的情况已经很严重,特别是在画面上那一张张小刀,不排除她的自杀的倾向。她也在咨询中和我说了她对自杀的设想,详尽到每一步怎么做都已经有计划。不过最后她说,自己还没有满18岁,她要等自己18岁时,签订了器官捐赠书之后再选择自杀,这样自己的死就变得有意义。

我立刻向学校申请启动了危机干预机制,把该参与干预的所有人都动员起来,而在与家长沟通过程中,这几幅画比较直观地说服了家长,让家长意识到事态严重性,争取他们最大的配合。

“看见即疗愈”,在我多年的心育工作中,绘画分析是我用过的最直观,最有效的呈现学生问题的方式,没有之一。绘画不仅可以作为筛查方式来评估学生当下的心理状态包括知情意,还能借助画面与来访学生开启沟通的话题,方便建立咨访关系,也利于向家长直观呈现学生的问题严重程度。绘画心理,让画者有画可说,有话可说。