欣赏一幅好的绘画作品,就如同你在看一部电影或读一本小说,自己仿佛就是那个角色,用作品里角色的眼睛、思想和情感体验着他的感受,与他经历着相同的喜怒哀乐痛;好像你就是角色自己——这就是所谓的感同深受。虽然没有亲身经历,但感受就像亲身经历一样,产生共鸣。

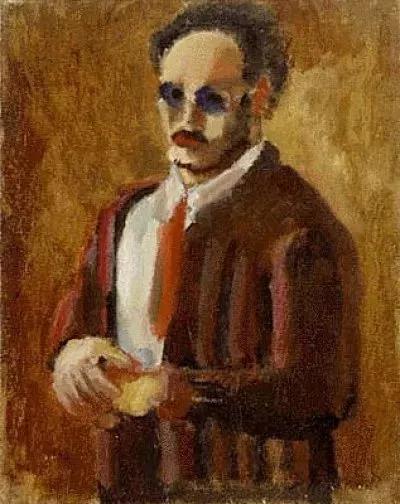

马克·罗斯科是美国十九世纪有名的抽象派画家,他是生于俄罗斯的犹太人,10岁为避难移居美国。父亲一年后去世,童年生活多坎坷,年经时卖过报,当过裁缝,做过配角演员,过着食不饱腹的生活。这可能造成了他心理上极度缺乏安全感。耶鲁大学缀学后进入纽约艺术学院学习,受到现实主义和超现实主义的影响,后逐渐抛弃具体的形式,形成了自己完全抽象的色域绘画风格。生活的阅历让他对绘画有独有的感受,虽然抽象却能调动人的情绪与情感。

马克·罗斯科认为自己不是抽象画家,他更注重的是精神的表达。他说:“我对色彩与形式的关系以及其它的关系并没有兴趣……我唯一感兴趣的是表达人的基本情绪,悲剧的、狂喜的、毁灭的等等。”

当你站在这些作品前,你看不到画幅的边缘,沉浸在作品中,这些或红、或橙、或蓝、或灰、或黑的方块从背景上活现出来,让观者感同深受,有人甚至在他的画面前因崩溃而放声大哭。在欣赏画作时,能引起强烈情绪情感反应的,必定表达的意境与观者的兴趣、情感、经历等方面在同一频道上,才得以引起共鸣。

罗斯科在事业上得以成功,巨大的精神压力和家庭生活的不和谐让他患上抑郁症,痛苦不堪,酗酒、滥用药物使其状况更糟。晚期作品中,他放弃了绚丽、明亮的颜色,改用灰色、紫色、黑色等。他为教堂设计的14幅油画无疑反映了他内心的抑郁和对未来的绝望。令观者苦思冥想,成为许多人的精神家园。这些情绪的出现类似人们的触景生情——哀人生之须臾,羡宇宙之无穷。

马克·罗斯科陈列在教堂的画作

罗斯科愤世嫉俗,朋友少感情好,不幸的是短短几年期间,他的几个艺术的朋友相继去世了。罗斯科拿起画笔画这幅《四个黑暗的红色》,也画下了自己当时的情绪状态。

在生命的最后时期,罗斯科创作了一系列黑灰色的作品,他自己也说这些象征着死亡。

先前明亮的色彩消失了。面对这样的一片黑暗,所有人都会感到压抑,窒息。看着眼前的画面,你会觉得画布上的色彩正通向一个深渊。我们凝视的不再是一幅画,而是罗斯科旨在传达的人类全部的悲剧性,这种悲剧通向最后的死亡。罗斯科所表达的是人类最基本的情绪情感,是所有人共有的,因而他的画作会让观者感同深受,泣不成声。

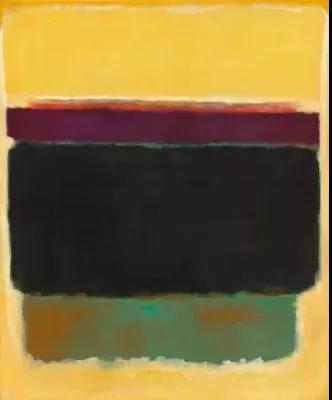

1970年2月25日,抽象派画家罗斯科自杀在自己的工作室内。这是自杀前最后的作品,这幅画也一样叫《无题》,是一幅黑色和灰色的矩形,上面有着薄薄的,半透明的不同层次的光亮和积层。有人问罗斯科选择黑色和灰色的原因,他很简单的说:这两个颜色都是关于死亡的,代表着一种荒凉、空虚的形象,与此同时也提供了既丰富又模糊的视觉体验。如果把这幅画看作风景,那么上半部分是一片辽阔而空旷的黑色天空,下半部分则是一片荒原,确实有一种死亡的气氛。

马克·罗斯科的《无题》1969

朋友描述他当时的状态“高度紧张,瘦弱,焦躁不安”,他自身的精神状态与他的绘画作品都显示出他走进生命的边缘。

通过罗斯科的绘画历程和故事,人们可由绘画看到一个人的情绪状态。绘画作品具体传达的状态、内容、颜色等,都可以投射出画者快乐的、喜悦的、悲伤的、绝望的、抑郁的等各种情绪,看画者和画者通过绘画作品这个媒介很容易产生共鸣。生活中用绘画传达情绪的形式有很多,如随意画,涂鸦,曼陀罗等等,用来洞察画者的情绪并根据当下状态进行调整。对经营您的生活,家庭,事业,亲子关系,人际关系都有很大的帮助。不限性别不限年龄。何乐而不为呢?