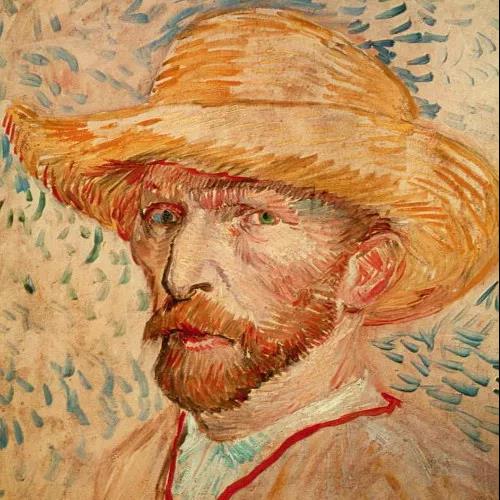

文森特·梵高(Vincent van Gogh,1853—1890),荷兰后印象派画家。代表作有《星月夜》、自画像系列、向日葵系列等。

梵高出生于1853年3月30日荷兰乡村津德尔特的一个新教牧师家庭,早年的他做过职员和商行经纪人,还当过矿区的传教士,最后他投身于绘画。他早期画风写实,后受到荷兰传统绘画及法国写实主义画派的影响。

1883年 《荷兰的花床》

1886年,他来到巴黎,结识印象派和新印象派画家,并接触到日本浮世绘的作品,视野的扩展使其画风巨变。他的画,开始由早期的沉闷、昏暗,而变得简洁、明亮和色彩强烈。

1886年 《菊花和其他花卉》

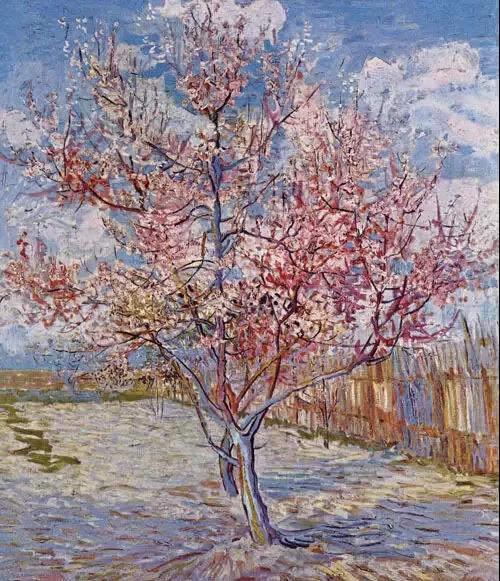

1888年,他来到法国南部小镇阿尔,已经摆脱印象派及新印象派的影响,走到了与之背道而驰的境地。同年与高更交往,但由于二人性格的冲突和观念的分歧,合作很快便告失败。

1888年 《盛开的桃花》

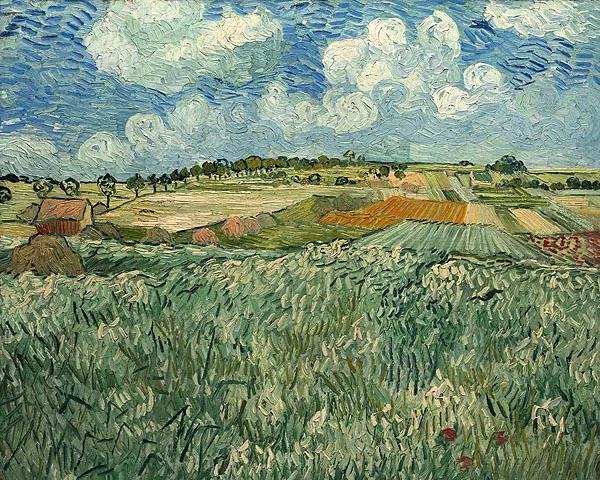

此后,梵高的疯病(有人记载是“癫痫病”)时常发作,但神志清醒时他仍然坚持作画,1890年7月,他在精神错乱中开枪自杀,年仅37岁。

1890年 《原野》

梵高着意于真实情感的再现,也就是说,他要表现的是他对事物的感受,而不是他所看到的视觉形象,他开辟了用色彩表现艺术家主体的情感世界的一条道路。

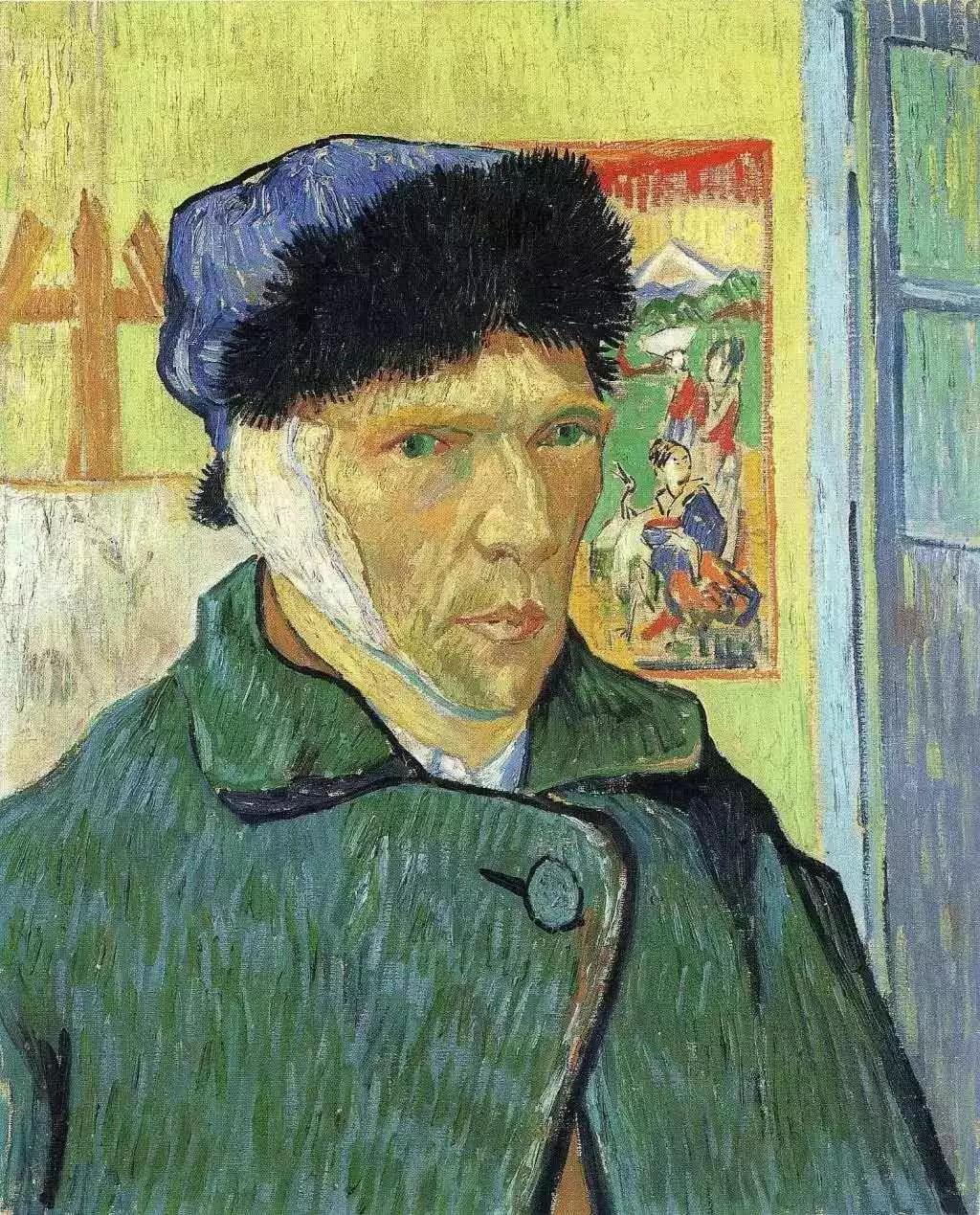

《割耳朵后的自画像》

——用痛苦的伤口向世界发言

梵高的自画像,往往成为对画家心理探索的佐证,是画家性格特征的一面镜子。这幅作于1888 年2 月的《割掉耳朵后的自画像》,画家有一个高高的向上斜的前额、一个强有力的鹰勾鼻子、三角形不对称的脸孔和那突出的颧骨、下陷的双颊,他的形象给人以极其深刻的印象。

画家在描绘自己时,敢于剖析,毫不掩饰地揭示出他性格中最令人感到意外、却又是最为动人的一面。此幅肖像作于他“割耳朵事件”发生一个多月之后。此刻,画家已找到了他内心的自我平衡。

《向日葵》

——对希望和美好事物热爱的最后灿烂燃烧

这幅画被认为是梵高在黄房子里面的最后一幅大型《向日葵》。梵高用简练的笔法表现出植物形貌,充满了律动感及生命力。整幅画仍维持一贯的黄色调,只是较为轻亮。

在这幅作品中,再也看不到梵高自画像里那种短促的笔触,在这里,他的笔触坚实有力,大胆恣肆,把向日葵绚丽的光泽、饱满的轮廓描绘得淋漓尽致。

他大胆地使用最强烈的色彩,因为他清楚地知道:“岁月将使它们变得暗淡,甚至过于暗淡。”

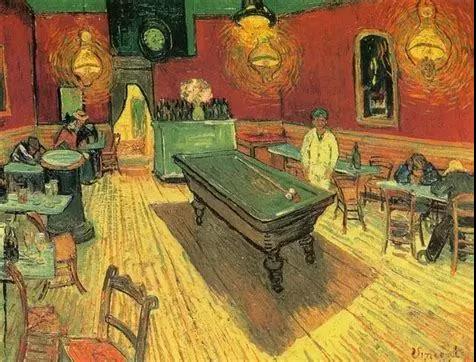

《夜晚的咖啡馆》

——高度敏感的知觉力

梵高曾说:“对我来说,晚上看来比白天更有活力,更有丰富的色彩,晚上作画,看天上有闪烁的星星,地面有灯光,是一幅很美的与安详的作品。”

《夜间的咖啡馆》是同期的作品。他时常觉得夜间比白天更充满着生气蓬勃的色彩,所以几度跑到户外画星星。画中,在煤气灯照耀下橘黄色的天蓬,与深蓝色的星空形成同形逆向的对比,好像在暗示着希望与悔恨、幻想与豪放的复杂心态。梵高已慢慢地在画面上显露出他那种繁杂而不安、彷徨而紧张的精神状况。

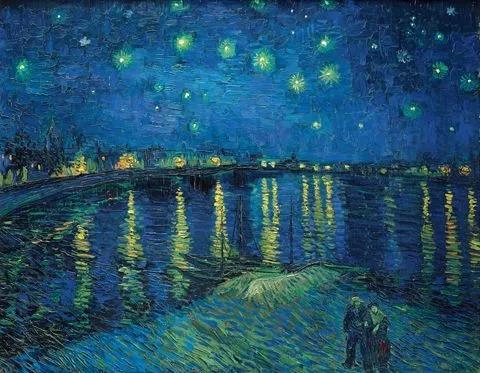

《星夜》

——扭曲、旋转、妖冶、混乱的精神状态

这幅画有很强的笔触,画的是一幅望出窗外的景象,画中的树是柏树,但画得像黑色火舌一般,直上云端,令人有不安之感。天空的纹理像涡状星系,并伴随众多星点,而月亮则是以昏黄的月蚀形式出现。油画中的主色调蓝色,代表不开心、阴沉。很粗的笔触,代表忧愁。

整幅画中,底部的村落是以平直、粗短的线条绘画,表现出一种宁静;与上部粗犷弯曲的线条却产生强烈的对比,在这种高度夸张变形和强烈视觉对比中体现出了画家躁动不安的情感和迷幻的意象世界。

《麦田群鸦》

——用油画作的遗书

在这幅画上仍然有着人们熟悉的他那特有的金黄色,但它却充满不安和阴郁感,乌云密布的沉沉蓝天,死死压住金黄色的麦田,沉重得叫人透不过气来,空气似乎也凝固了,一群凌乱低飞的乌鸦、波动起伏的地平线和狂暴跳动的激荡笔触更增加了压迫感、反抗感和不安感。

画面极度骚动,绿色的小路在黄色麦田中深入远方,这更增添了不安和激奋情绪。也许这幅画是作者在极力表达内心的孤独与压抑,就如画面上的麦田被乌鸦压住的感觉,金黄色的麦田表现出勃勃的生机,亦如作者内心的欲望。看到这幅画给人以震撼的感受,它在表达着一种思想,也在宣泄着这种悲剧的情感。

这幅画是以黑暗,严酷的天空显示了梵高的精神状态的困扰,与徘徊不决的通往不同方向的三种途径,与黑色乌鸦架空的预示死亡迹象。在画这幅画的同一个月里,这个伟大的画家结束了自己的生命。

梵高一生经历及情感世界与对其作品高度呼应,梵高的天性如同向日葵系列作品一样,善良质朴、热爱生活、热爱生命、追求真理。咖啡馆系列作品则透露出其本性的直率与不谙世事,所以在社会关系中屡屡受挫,导致了严重的挫败与理想中自我实现的受阻。星空系列则突显了其敏感与偏执的人格特点,再加之患有癫痫,使梵高的精神世界不堪负荷,最终走向了自我的毁灭。