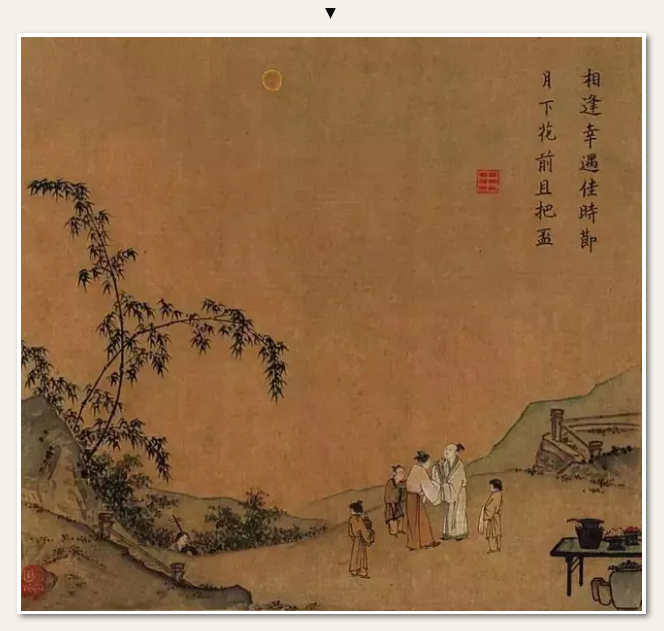

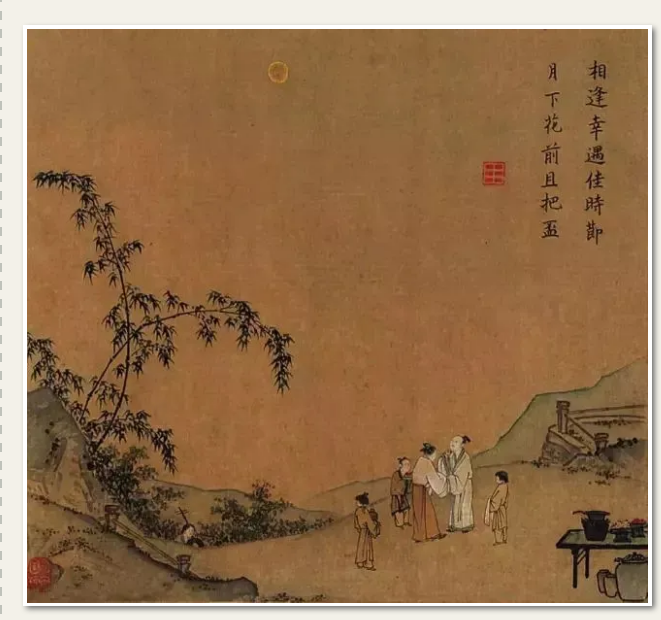

这些耳熟能详的诗句都与秋天有关,秋天,是童话般的季节。自古不少文人墨客为之有感而发,为我们留下了许多与秋有关的诗词书画,《月下把杯图》就是其中之一。这幅图描绘了中秋佳节远方好友来访的景象。

就算不看画,仅仅想这幅画的选题就会感到十分惬意,在每逢佳节倍思亲的时刻,恰好有远方多年未见的好友来访,很难让人不心情舒畅啊!

这幅画之所以有名还有一个重要的原因——画中的诗句并非画者所书,而是出自当朝皇后之笔,可见这幅画不简单啊。

然而《月下把杯图》的“不简单”不仅如此,这幅画出自南宋著名画家马远之手,纵高25.7厘米,横长28厘米,仅有一开册页大小,仅比现在的A4纸稍微大一点。

但就是这么秀气的一幅画,不仅能暗示当时的政局,还能体现当朝统治者的心境。这到底是怎么一回事呢?

现在就请随我一起详细品读这幅画,看看马远是怎样在如此“秀气”的画作中讲述故事,描绘心境的吧。

画中景象十分生动有趣,一轮明月高悬空中,把天地照得一片明亮,主人原本在院中摆好桌案准备和小童共度中秋。

佳肴美酒均已备齐,然而月圆之夜思团圆,“隔千里兮共明月”,此情此景让人不禁睹物思索,联想到远方的亲友,此时是否也在同望一轮明月?

正当主人思念友人时,恰逢多年未见的好友来访!这个场景真让人心情舒爽。

只见主人欣快地举杯迎友,与友人亲密无间。虽然马远并未画出访客的面部神态,但主人的眼神和客人的体态让两人的互动显得非常愉快亲密,一看便知好友的来访为主人带来了不少欢乐。

画中的人物和景物布局错落有致,栩栩如生,竹林幽雅静谧,人物神态各异,明月当空,良辰美酒。

主人的心情显然影响到了其他人,四个小童,或捧果盘或侍立待呼,那个抱酒壶的小童还转身望着台阶上抱琴的文童,整个画面生动精逸,充满温馨与惬意。

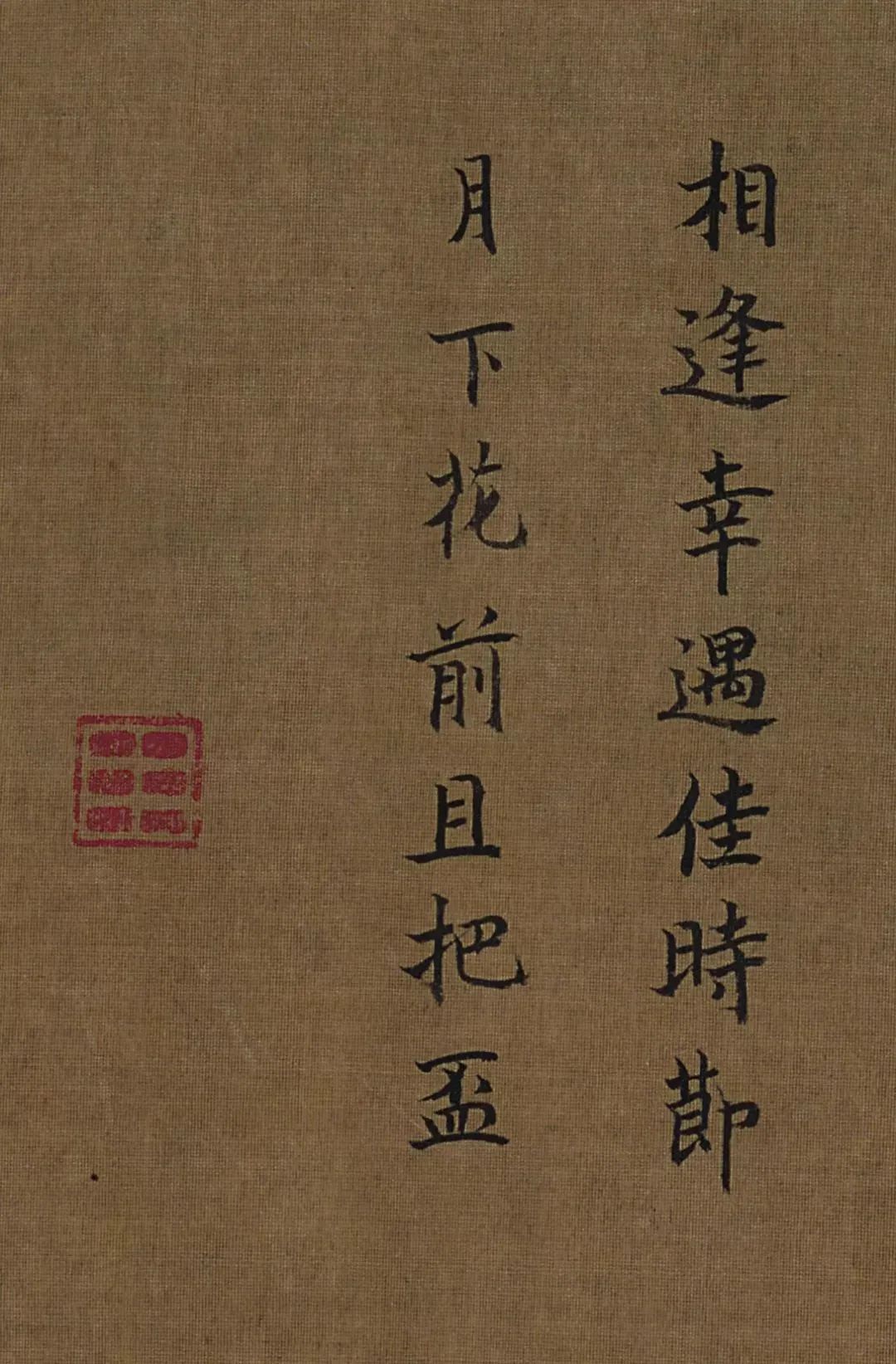

《月下把杯图》中的“相逢幸遇佳时节,月下花前且把杯”诗句出自南宋宁宗的皇后杨氏之手。

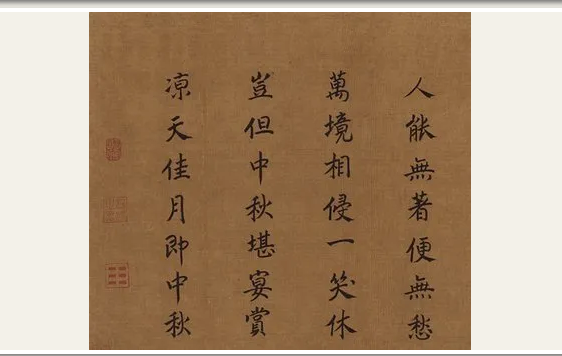

画作对开的另一页还有楷书诗句“人能无着便无愁,万境相侵一笑休。岂但中秋堪宴赏,凉天佳月即中秋。”

两首诗无不传达出一种淡定、惬意之感,皇后为何会为这幅画提写诗句呢?

杨皇后的一生颇具传奇色彩,她并非贵族出身,父亲是木匠,母亲是乐师,本人原是儿童演员(当时叫“杂剧孩儿”),机缘巧合,深得宋高宗遗孀吴太皇太后的喜爱,还当上了太后的专职秘书(那时叫“翰墨”),从此踏进了贵妇淑女的交际圈……

杨氏刻苦努力,从各方面提升自己,不仅博古通今,还会写诗,最终成为南宋皇后中唯一的一位女诗人。

据说她善于模仿宋宁宗写字,开禧三年(公元1207年)十一月,杨皇后假拟圣旨诛杀了专权13年、还曾阻挠她“正位”的外戚权臣韩侂胄。

画中两首楷书诗句正是杨皇后“正位”后题写的,当时她已手握大权,所以显得平淡爽朗。

韩侂胄被诛杀,韩党自此瓦解。不久后,宁宗下诏公布了韩侂胄的罪状,并对原先受到迫害的人进行了平反,还实行了一系列改革。并于公元1208年改元嘉定,表明新政的开始。

《月下把杯图》整体传达了生机、愉佚之感,暗示时局已定,人心大好。从这里也可以看出马远对于新政及杨皇后是持支持态度的。

为何这小小的一幅画能传递出这么多信息,细心的您也许会发现,图上几乎所有人物都在和别人用眼神“交流”。

我不禁联想到我们的绘画心理学,看画时,人物的眼神十分重要,这一点在互动图中特别明显。画出“生动”的眼神,往往是一种无意识的表达。

>>>《月下把杯图》堪称以小见大的典范,更是马远打破古板木然的匠人画,凸显自然创新文人画的代表之作,看画中人物的眼神便觉得很有情趣,那么马远还想告诉人们什么呢?也许杨皇后早已心领神会了。

马上就要到中秋节了,赏秋、赏月、赏画之时也衷心祝福大家节日快乐!月圆人圆!

生活就像这幅《月下把杯图》一样——凡事正中下怀!