18世纪末的法国,女学生被排除在皇家美术学院之外。

她们被禁止进入人体课,一门最有含金量的课程,训练学生成为历史画家的技能。

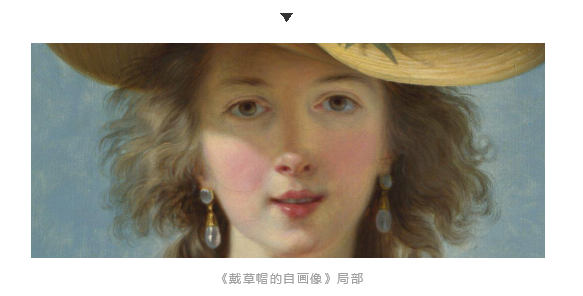

在这样的职场环境下,勒布伦却凭借一幅《和平带来丰饶》的历史画,进入学院,还以《戴草帽的自画像》,挑战着女画家不如男画家的传统观念。

她戴着草帽,穿着闲适,拿着调色板和画笔,一副出门写生的模样。

她在公然告诉所有人,我是一名画家,一名女画家。

这在艺术史上是少见的。在此之前,只有男性画家会描绘自己创作时的场景,夸耀自己的才能,少有女画家同样用自画像来展示自己的绘画技巧。

她自信地直视着我们,或者说自信地直视着自己,肯定着自己画家的身份,并将这样的一面永久地留在了画布上。

勒布伦一生有将近40张自画像。

她专注地看着自己,也描绘着自己,从来不管世人的眼光与评价,既是家庭中的母亲和妻子的角色,也可以在绘画事业上获得自己的成就。

弗里达会成为一个画家,有很大程度是因为一场意外。

弗里达会成为一个画家,有很大程度是因为一场意外。

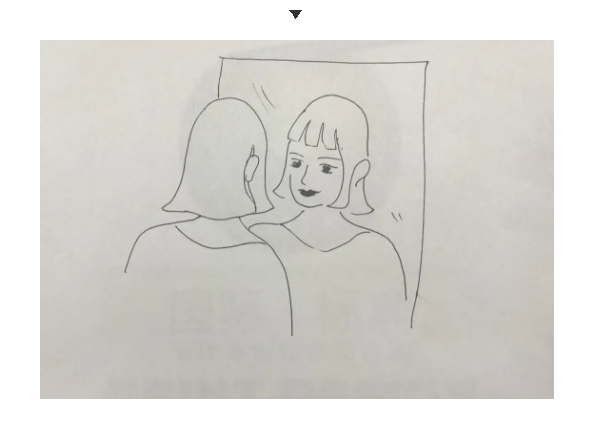

18岁那年的车祸,让弗里达全身裹着石膏无法动弹。母亲在床上安装了画架和镜子,方便她即使躺在床上也能用画笔作画。

就是在这样的环境和心境下,她画下了自己的第一张自画像。

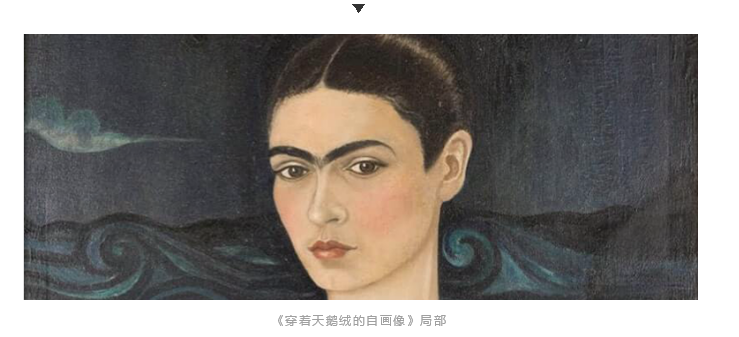

红色天鹅绒替代了白色的石膏纱布,谁又能想象的到这具身体才遭受过巨大的伤害?

标志性的眉毛连在一起,嘴唇紧紧抿着,在她眼里,你看不到任何的悲伤和痛苦,却能看到一个平静的,甚至带着点坚定的弗里达。

绘画成了她宣泄痛苦的方式,自画像成了她自我疗伤的地方。

这时候,弗里达已经不像其他大多数艺术家那样,为了生存用画笔“献媚”,满足客户的各种要求。

她描绘着床前镜子里反射出的自己,长时间和此刻遍体鳞伤的自己对视。更多的,弗里达是在借画笔完成和自我的和解。

她说,“我画我自己是因为‘我’是我自己最了解的主题。我只是在尽我所能地做到诚实而坦率的表现我自己。”

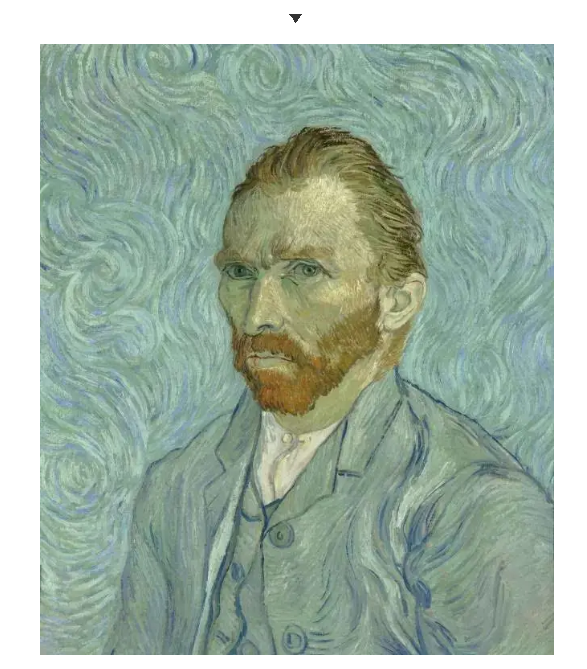

据说在1885年到1889年之间梵高创造出了约40幅自画像,为我们展现了他的愤怒、疯狂、忧郁、以及偶尔的快乐。

在他的画中,总是一片色彩和笔触的狂欢,这种画面所造成的气氛效果表现出一种罕见的旺盛的生命力。

“人们说——我很愿意相信一一要了解自己很难,但要画出自己也不容易。”梵高曾给弟弟提奥写信说。

《自画像》是荷兰后印象派画家文森特·威廉梵高一生多数自画像作品中最著名的画作之一,是在圣雷米精神病院接受治疗期间所创作的,时间是1889年,这幅画作在电影《至爱梵高》中出现过,目前该画作收藏于奥赛博物馆中。

梵高把本幅自画像看作自己神志正常的标志。他曾说"我希望你能看出我面孔比过去平静得多了,尽管在我自己看来我的神色比以前茫然呆滞了些。”

自画像仿佛是一面镜子,不但描绘了艺术家的外在形象,也揭示了他们的内在品格和思想。自画像是高度主观的图像,虽然艺术家只向观众传达他们想要展示的东西,但是通过自画像,我们可以领悟到画者当下的情绪状态,以及他们是如何看待自己的。

给自己一幅画的时间,看看自己,体会与自我的联结。

不管最后画面呈现出来的是那个“大大的我”、还是“小小的我”,都要学会坦然接受,愉悦接纳,找到自在的那个自己,与她友好相处,这个过程会有陌生、不舒服,也会有释然和理解,每一次都是靠近自我的新旅程,一起加入绘画心理探索更多未知的自己吧。