看过《甄嬛传》的人也许对这句诗并不陌生,它的大致意思是翩然若惊飞的鸿雁,蜿蜒如游动的蛟龙,是描写女神的体态轻盈宛转的诗句。然而这句诗的出处并非《甄嬛传》,而是出自《洛神赋》,此赋虚构了作者本人与洛神的邂逅相遇和彼此间的思慕爱恋,洛神形象美丽绝伦,但由于人神道殊而不能长相厮守,人神之恋也飘渺迷离,诗中作者抒发了无限的悲伤怅惘之情。

《洛神赋》的作者也一位我们熟知的历史人物,他就是自小聪慧过人,十岁出头就能诵读《诗经》、《论语》的曹植。

煮豆燃豆萁,

豆在釜中泣。

本是同根生,

相煎何太急?

这首耳熟能详的《七步诗》就是曹植创作的,其创作背景相信大家并不陌生,其实《洛神赋》的创作背景也与此有关。

《洛神赋》创作于黄初三年,此时曹丕已登上王位三年,虽然《七步诗》让曹植免于一死,但曹丕继位后处处提防、排挤曹植。生活发生了翻天覆地变化,换做任何人心中难免感慨万千,但在现实中,根本不能表达自己的不满,不过好在曹植十分有才华,所以他选择用一种艺术手法来表达自己的情感,于是创作了《洛神赋》。

那年曹植31岁,这首赋就是他刚被封为鄄城王(邑二千五百户)之后回鄄城的途中写的。这是一个很凄美的爱情故事,后来画家顾恺之还据此创作了著名的《洛神赋图》,就是今天我们要欣赏的画作。

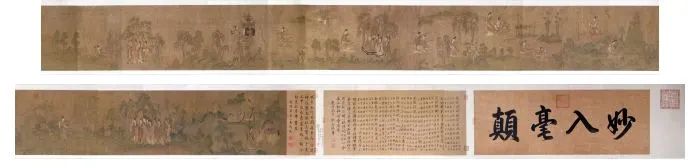

这幅画全卷分为三个部分,曲折细致而又层次分明地描绘出了曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。人物安排疏密得宜,在不同的时空中自然地交替、重叠、交换,而在山川景物描绘上,无不展现一种空间美。【1】

按照古代画卷从右往左的观看顺序,我们逐一看看《洛神赋图》中展现的场景:

第一段是故事的开始,以曹植与洛神相遇的过程为主要线索。

被封王后曹植带领随从返回鄄城,黄昏时分到达洛水,正要停驻休息的曹植看到风姿绰约、衣带飘逸的洛神从平静的水面上凌波而来,顿时被这番景象迷住了,只见他的身体微微向前倾,不由自主地伸出双手挡住随从,好像生怕有人惊动了洛神似的,其他随从则目光呆滞的望着神女。这一细节的处理,惟妙惟肖地表达了曹植见到洛神的惊喜,同时也从侧面烘托出洛神真的美丽。

面对心仪的女神,曹植解下玉佩相赠,以此表达对洛神的爱慕,二人情意缠绵,然而人神道殊,洛神指潜渊为期,曹植心情矛盾却只能宁神敛容,以礼待之。一会儿,洛神与女娲、风神、河神、水神等在空中嬉戏,她若隐若现,舒袖歌舞,衣袂飘飘,轻盈优美,婀娜多姿的女神让众生为之倾倒,可是这美奂美仑

莺歌燕舞之后却是与曹植的分离,顾恺之将二人心中的无奈和矛盾通过对比、反差的方式呈现在世人面前。

第二段是整个故事的高潮,这部分描绘了人神相隔,不得不含恨别离时的情景。

顾恺之用神兽与云车烘托出洛神离去时热闹恢弘的阵容,场面宏大激扬,热闹非凡。六龙驾驶着云车,洛神乘云车向远方驶去,鲸航从水底涌起围绕着车的左右。神兽描绘得细致入微,生动奔放。云车、云雾在天空中都呈现出飞驰的样子,更加衬托出离别场面的隆重。

与之洛神离去相呼应的是曹植在岸边的场景,他目送洛神渐渐远去,却只能用眼神倾诉着无尽的悲伤与无奈。洛神则不停地回头望着岸上的曹植,流露出无尽不舍。这不期而遇的爱情注定以悲剧告终,随着时间的流逝二人渐行渐远,最终无法长相厮守,他们目光的凝视让悲伤的气氛更加浓烈。

第三段主要描绘了曹植启程回封地时流连忘返的场景。

洛神离去后,曹植依然对她的倩影念念不忘,这深切的追忆与思念让人心神难安。于是曹植乘舟溯流而上,他希望能追上云车,想再次见到洛神!但无奈人神殊途,曹植根本无法凭凡人的力量见到女神。思而不得的曹植心中感慨万千,思念与悲伤之情涌上心头,让他彻夜难眠,只得在洛水边默默地等到天明。

短暂的相遇让曹植流连忘返,失去的是永恒的美好,直到随从驱车上路,曹植还在不断回头张望,最后怀着满腔的不舍和无奈,与随从踏上了归途。

作者通过描写自己与一位美丽多情的女神相遇相知却不能相守的故事,抒发了自己对美好理想追求而不可得的情感,曹植之所以创作这个凄美的爱情故事,这多少都与他现实的遭遇有关。原来,少年曹植不仅才气逼人,而且性情坦率自然,不爱慕虚荣,不追逐名利,这些都很受曹操喜爱,尽管曹植不是长子,曹操却把很多转移到了曹植身上,甚至几次都想立曹植当太子,当时也有大臣力挺曹植,但也许是命中注定,曹植最终与王位无缘。

因为公子哥曹植未经历生活的磨难,不懂得世间的险恶,而且他才子、文人气太浓,时而还有些小任性,并且不懂得约束和修饰自己,甚至几次因酒误事,最终让曹操对他大失所望,立曹丕为太子。

虽然曹丕、曹植为亲兄弟,但曹植毕竟是王位竞争的对手,因而曹丕登上王位后,对曹植处处打压限制,甚至动了杀念,就连曹丕的儿子继位后,还是对曹植严加防范,这让曹植无时无刻不处于苦闷与惊恐之中。也正因如此,我们能从曹植的一些作品中感受到他的无奈、感慨与追忆。

写《洛神赋》时曹植31岁,他开始体会到自己对理想的追求破灭了,后来曹植还多次上书曹叡(魏明帝,曹丕之子),想要在政治上施展才华,拳拳之心足以使世人动容,但曹叡却仅做口头赞誉,依然对他严加防范,不以任用。38岁那年曹植被封到东阿做王,此时他彻底明白,自己终生将与仕途无缘,只得潜心著作,研究儒典,3年后的一个冬天,曹植在忧郁中病逝。后人称之为“陈王”或“陈思王”。

艺术源于生活却高于生活,我们欣赏一幅画不仅是看画作本身,还要了解画作背后的故事,就像这副《洛神赋图》一样,顾恺之将曹植的无限追忆之情生动地呈现在画卷之上,使观者切实感受到曹植的无奈与惆怅,这是两位艺术高手的超时空对话,在现存的中国古代绘画中,《洛神赋图》被认为是第一幅改编自文学作品的画作。【2】不仅如此,《洛神赋图》在布局上采用连续多个画面表现一个故事的手法,类似于现在的连环画,构图上采用卷轴的形式,便于阅览,情节完整而统一,开创了中国传统绘画长卷的先河,被誉为中国绘画始祖。

(注:原《洛神赋图》卷为设色绢本,已失传。现在大家看到的主要是宋代的四件摹本,分别收藏在北京故宫博物院(二件)、辽宁省博物馆和美国弗利尔美术馆。)

【1】. 历史的教训 你不可不知的历史典故[M],红旗出版社,2015.07,第319页

【2】. 唐勉嘉.从文本到绘画:《洛神赋图卷》、《女史箴图卷》、《列女仁智图卷》研究[D].复旦大学:中国古代文学.2011