背景

2020上半年因受新冠疫情的影响,我校师生也根据有关要求在家上网课。五年级某班的原班主任被上级教育部门调到其他学校任教,所以学校给该班安排了临时代理班主任,或是因为师生相处时间比较短,或是因为当时的疫情期间家长的的关注焦点更在于孩子的身体健康,所以即便是在6月份复学了两周,对于更换班主任老师的事情家长和学生几乎没有向学校提出过多的疑虑和担忧。

而到了9月份全国中小学校如期全面复学,这个代理班主任老师又请辞了工作应聘到了私立学校任教,这真是屋漏偏遇连绵雨!于是,学校又在紧急招聘的几位老师中,优中选优地挑选了一位年轻的、有教学经验的老师负责管理该班。对于新入职的教师,我们主要从两个层面进行督导和管理。一是学校常规的教育教学管理层面;二是促进师生心理健康和谐发展的层面。

在学校常规教育教学管理层面上,主管教学的领导通过随堂听课、说课评课、教学结果阶段性抽测反馈、作业评价等形式对其进行督导和管理;主管教育的领导则侧重班主任对学生行为习惯的养成教育、德行教育等班务管理方面进行指导和检查。双管齐下以达到迅速提升教师的个人教育教学素质、促进教师个人在业务上的快速成长的目的。

我的工作重点就放在了促进师生心理健康和谐发展的层面上。也就是说此时我更重视对这个班新的师生关系的建立以及学生、家长对新班主任老师的接受和认可程度的评估。这其实是促进学生在班级环境中的健康成长以及家校沟通的进行顺畅的重要,是师生成长发展过程中隐含却不可缺少的因素。

设计

在学生群体中调查和反馈师生关系,对于老师和学生来说都是一个比较敏感的话题,常用的形式可以是问卷调查、学生访谈等,而这样明显的操作方式会对结果的客观性会有一些有片面和局限的影响。于是,我想采取一种学生不易察觉、老师又易于接受的方式,让学生自由地表达对班主任老师的感受,让班主任老师更直观的面对结果,并且在时间上实现纵向的追踪对比,从而更系统地了解学生对班主任老师的情感变化和接纳程度。因此,我根据活动的目的,在学期初和学期末分两次设计了主题为《我的班主任老师》的绘画心理辅导活动。

可以说,儿童的绘画过程就是一个眼、手、脑紧密配合的活动过程;就是儿童通过视觉、触觉等感官来感受、观察、触摸客观世界,然后把外界事物对自己的种种刺激影响不断积累起来,不断形成感知经验,从而促进自己的感知能力的上升发展(参考《儿童心理画:孩子的另一种语言》严虎著.北京:电子工业出版社,2015.5第27页)。所以说,儿童的绘画过程反映了其认知发展的过程。于是,我根据这一理论基点,通过运用同一绘画主题,让每个学生在学期初和学期末两个时间节点上,对同一个人物—班主任老师进行自由描绘表达,那么,从每个学生前后两次绘画创作活动中就可以比较出学生对班主任老师的认识程度、喜恶程度以及接纳程度的变化,从而了解和掌握该班师生关系变化的实际情况。

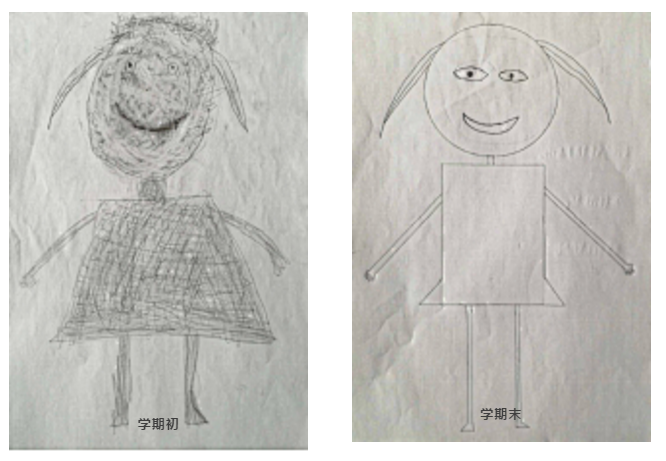

清晰度变化

从整个画面人物描画清晰度的变化,反映学生对教师熟识的深度变化。在学期初,这个班的师生关系还处在比较生疏、相互拘谨的状态,随着时间的推移,师生在一起学习和生活朝夕相处的机会越来越多,于是师生彼此在不断接触、磨合之中增进了相互了解和适应。这不仅仅是一个老师了解学生的过程,同时也是学生们感知和了解老师的过程。从外貌形象、穿着打扮、教学能力等各个方面看,学生在内心里都会对新换的班主任老师有个初步的评价和认识。这种认识会随着学生对老师不断地深入观察、了解,从而会对老师产生更全面、更客观的评价,同时也拉近师生之间距离,使得师生关系变得更加亲密。那么,在学生的这两次的绘画作品中,通过对整个画面人物描画的细致及清晰的程度变化,就能从侧面反映出学生对老师熟识深度的变化。

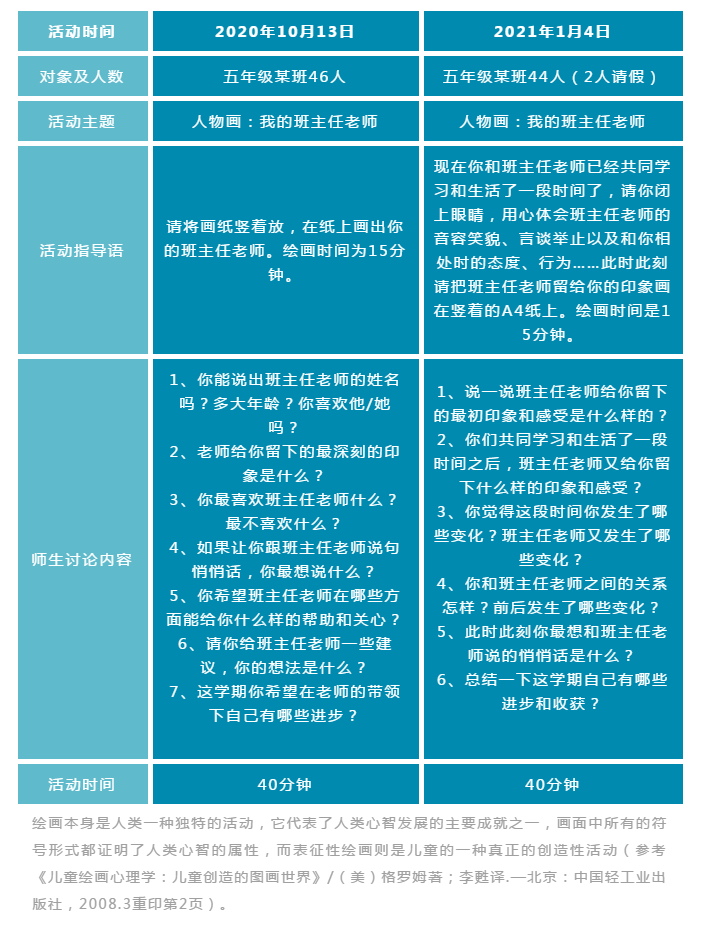

画者信息:男生,特别淘气、顽皮、好动,经常与同伴发生矛盾冲突,是同学投诉的主要对象;自我管理能力弱,个人卫生差(经常把鼻涕纸摆满课桌);课上小动作多,注意力很难集中,学习有困难……这也是他经常接受家长和老师批评教育的原因。

学期初:知道老师的名字,20多岁的班主任老师在他眼中愣是说是49岁,在讨论环节明确表示不喜欢新的班主任老师,感觉太严厉。他在画中通过泄愤式的“涂鸦”将原本年轻漂亮的班主任老师画成了一个“格格巫”式的人物形象,使人一眼就能感受到画者从内心里对老师产生的强烈的抵触情绪。

学期末:虽然画面内容仍然有画者对老师的纠结情绪,但与前一张相比从整个画面人物的清晰程度方面有了变化,人物的轮廓变得越来越清晰,尽管略显幼稚,但基本属于对人物正常的描画,此外,画面中还出现了语文课本、黑板、粉笔、同学以及拿着语文书的自己,从这些细节上我们不难看出这个男生对老师的抵触抗拒的情绪在逐渐减少,对学习的关注和兴趣也在慢慢地增加。正如他自己在活动中总结道:这学期我的进步就是学习好了一点点了。

表情变化

从整个画面人物表情刻画的变化,发映出学生对教师喜恶的情感变化。人物面部表情,除了能透露每个人心底潜藏的秘密之外,还能传达出画者对所画人物的喜恶情绪。儿童通过对人物表情的描画来向外界传达和解读自己内心对外界事物的情绪体验。在这两次同一主题的绘画活动中,我发现学生们也是用他们观察到的班主任老师人物面部表情的细微变化,凭借画纸、画笔来表达自己当下对老师的喜恶等情绪。

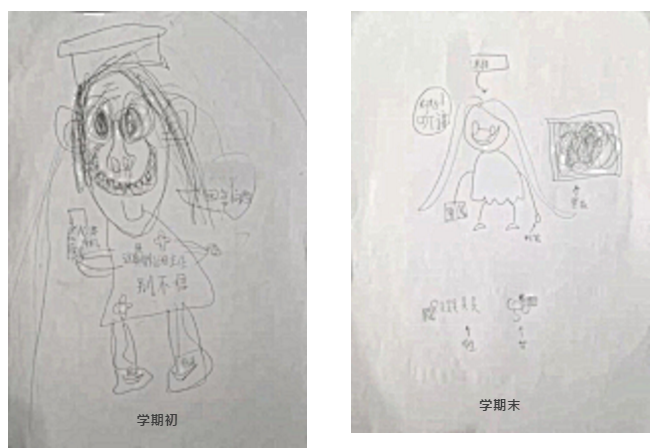

画者信息:女生,性格活泼开朗,有主见,各方面发展都比较优秀。学期初班主任老师留下最深刻的印象是年轻、漂亮、讲课风趣,建议老师能按时下课少压堂;学期末感觉班主任老师不仅外表漂亮,而且还是个善解人意、通情达理的老师,在这一个学期里感觉和老师相处像朋友一样,就是有时老师会很严厉,希望老师能陪伴他们到毕业。

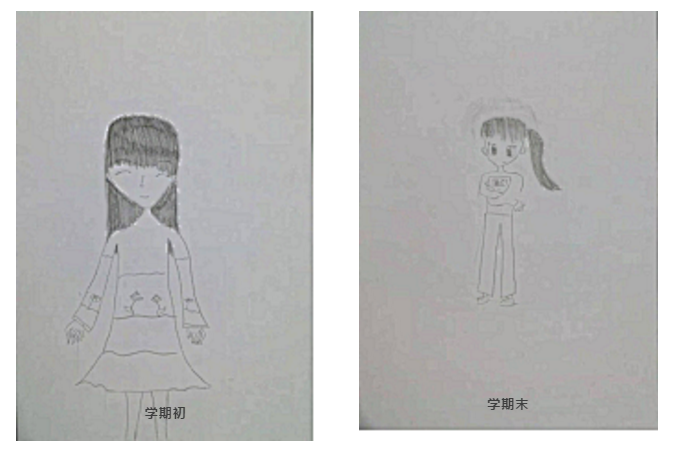

画者信息:女生,性格稳重偏内向,家长、老师、同学眼中的“乖乖女、佼佼者”。学期初班主任老师留下最深刻的印象是经常阴沉的一张脸,很严肃,但内心里还是挺喜欢老师的;学期末感觉班主任老师更漂亮、可爱了,感觉自己学习上更踏实了,和老师的关系更近了。

涂抹程度变化

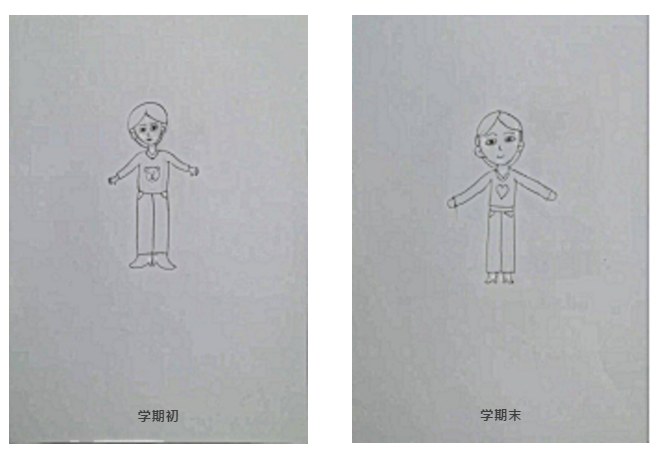

从整个画面人物的涂抹程度的变化,反映出学生对教师接纳的程度变化。在绘画心理分析中,画面中有过多的阴影可能提示着儿童当前自身存在某种焦虑的情绪,或者还可能是画者对于描画的事物的某一部分存有强烈的情感冲突。那么,我们可以通过同一学生同一绘画题材不同绘画时期的画面呈现出涂抹程度的变化,来反馈学生对该事物的接纳、认可的程度。画面涂抹程度越严重,说明该学生对老师的抵触、抗拒情绪越强烈,也就说明对该老师的接纳程度越低,反之亦然。

画者信息:女,性格直爽,快人快语。最初老师留给她的印象是比较陌生,非常漂亮,每天都画着精致的淡妆,讲课的样子很认真,就是有时候太严厉,希望老师少生气,开心一点;学期末觉得老师还是那么漂亮,作业留的不多,慢慢地和同学们成了朋友,自己这学期的成绩也提高了不少。

由此我们通过这样的绘画活动设计,可以从每个学生前后两次绘画活动中捕捉到一些师生关系变化改善的讯息。学生们在绘画活动中这些“不易被隐藏和掩饰”的“内心语言”,可以成为我们学校管理者反馈、考察、评价师生关系变化改善的辅助手段之一。

当学校管理者和老师促膝交流时,引导老师解读这些有形的、真实的 “学生心声表露”,谁说这不能打动和突破老师内心那道“无形”的防御情感屏障呢?我们可爱的老师们怎么还能会对学校领导、家长的善意建议和提示有抵触情绪呢?

通过这样的绘画心理辅导活动,我们既让学生们畅快淋漓地表达了对班主任老师的情感情绪,又在心理辅导老师的引导下进一步加深了对班主任老师的了解,增进了与班主任老师的情感。既让班主任老师真切地感受到了孩子们纯真、善良的“童言无忌”,又让老师感受到了孩子们发自内心想与老师建立亲密关系的渴望。

我们常说对学生的教育要抓住契机,同样触动老师爱岗爱生的“情感涟漪”也需要一个“翘点”。当班主任老师在大多数学生的绘画作品中“眼见为实”地感受到了孩子们的包容和接纳,这无疑不是其今后扎根教育、诲人不倦的源源动力;而学生们在画作中“不经意”地透露出对老师的不满和期望,同样也能引发老师对自身现有的教育理念和教育行为的深深反思。

我想通过这种新颖、巧妙的考察和评价方式,从一定程度上规避学校管理工作中领导和教师间上、下属紧绷的关系状态,用一种更适用于青少年儿童的方式,进一步促进良好师生关系的建立、改善和提升,进而也促进教育者个人素养的提高和成长。

作者:李丽

官方微信号

官方微信号 微信公众号

微信公众号